この記事はKOMOJUが提供しています。

KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。

「ピーク時にレジが混雑する」「スタッフの手が回らず接客が行き届かない」「人件費を抑えながらもサービスの質を維持したい」こうした課題を抱える飲食店に注目されているのが、モバイルオーダーの導入です。スマートフォンから注文・決済を完結できる仕組みにより、業務負荷を軽減しながら、顧客の満足度も高めることができます。

本記事では、モバイルオーダーの種類や仕組み、導入メリット、注意点、成功事例までを、店舗運営の視点でわかりやすく解説します。

モバイルオーダーとは

モバイルオーダーとは、顧客が自身のスマートフォンなどのモバイル端末を使い、Webサイトや専用アプリ上で飲食店の商品を注文するシステムです。来店前に注文を済ませ、受け取り時間に店舗に行って商品を受け取る仕組みで、そのまま店内で食事したりテイクアウトしたりすることができます。システムによっては、注文から決済までをオンライン上で完了できるものもあります。

顧客は、店舗に行く前にメニューを選ぶことができるため、注文の待ち時間を大幅に短縮できます。また、事前に支払いができれば、注文前に合計金額が確認できるうえ、レジ待ちがなくなることもメリットです。

事業者にとっては、注文・会計業務の自動化による人手不足の解消や注文ミスの削減に効果が期待できます。また、注文しやすいことによる客単価の向上や注文データを活用した販売戦略の立案なども可能で、業務改善と売上アップの両面でメリットがあります。

モバイルオーダーの導入が飲食店に注目されている理由

モバイルオーダーが飲食店に注目される背景には、コロナ禍で高まった非接触ニーズや少子化による人手不足などがあります。顧客自身が注文処理を行うモバイルオーダーは、スタッフと顧客間の接触を減らし、注文を聞きに回る業務も省けるため、解決策として有効です。

実際に、株式会社ぐるなびの2024年の調査では、モバイルオーダーの利用経験者が62.1%に達し、2022年から約20ポイント増加しました。「店員を待たずに注文できる」「忙しい時間帯でもスムーズに頼める」といった利便性が評価され、今後も「利用したい」と答える人は65%にのぼります。店舗側だけでなく、顧客側においてもメリットがあります。

モバイルオーダーシステムの種類と仕組み

モバイルオーダーシステムには「店内注文型」「テイクアウト型」「キャッシュオン型」の3種類あります。それぞれの仕組み・流れを解説します。

店内注文型

店内注文型のモバイルオーダーは、顧客が店内に着席した状態で自身のスマートフォンから注文を行う仕組みです。テーブルに設置されたQRコードを読み取ることでWebブラウザや専用アプリを起動させ、そこからメニューを閲覧し注文をします。

【店内注文型モバイルオーダーの流れ】

- 顧客:テーブルに設置されたQRコードを自身のスマートフォンで読み取り、注文ページやアプリにアクセスする

- 顧客:メニューから商品を選択し、注文を送信する

- 店舗:注文データを確認し、調理を開始する

- 店舗:完成した商品をテーブルまで運ぶか、番号を呼び出してカウンターで商品を渡す

- 顧客:店舗で食事後、レジで会計をする

居酒屋や食べ放題レストランなど、顧客が複数回にわたって注文を行う業態に適しています。

テイクアウト型

テイクアウト型のモバイルオーダーは、顧客が店舗を訪れる前にスマートフォンから注文を済ませ、受け取り時間に来店する方法です。決済もオンライン上で完了できる場合がほとんどで、レジ業務の負担を大幅に削減できます。

【テイクアウト型モバイルオーダーの流れ】

- 顧客:自身のスマートフォンから、専用のWebサイトやアプリにアクセスする

- 顧客:メニューから商品を選択し、受け取り時間を指定して注文・決済を行う

- 店舗:注文データを確認し、受け取り時間にあわせて調理を開始する

- 店舗:顧客に調理完了の通知を送信する

- 顧客:受け取り時間に来店し、注文番号を伝え、商品を受け取る

通勤途中や昼休みなどの限られた時間を有効活用したい顧客にとって、利便性が高い注文方法です。

キャッシュオン型

キャッシュオン型のモバイルオーダーは、注文時に支払いも済ませる方法です。店内注文とテイクアウトの両方に対応しています。注文した商品の受け取り方は、スタッフが席まで持ってきてくれるパターン、席で待って番号で呼ばれたら受け取りに行くパターン、受け取り時間に店舗に行くパターンがあります。

【キャッシュオン型モバイルオーダーの流れ】

- 顧客:自身のスマートフォンから、店内の専用QRコードや公式アプリにアクセスする

- 顧客:イートインかテイクアウトを選択する

- 顧客:メニューから商品を選択し、注文・決済を行う

- 店舗:注文データを確認し、受け取り時間にあわせて調理を開始する

- 店舗:完成したらテーブルまで運ぶか、調理完了の通知を送信する

- 顧客:テーブルまで運ばれない場合は、カウンターで注文番号を伝え、商品を受け取る

レジ前の混雑を解消したい店舗や、店内利用とテイクアウトの両方のサービスを提供している店舗に適しています。

モバイルオーダーのメリット

モバイルオーダーの導入は、店舗側・顧客側の双方にメリットがあります。人手不足や業務効率化といった店舗の課題解決に加え、顧客にとっても利便性や快適さが向上します。ここでは、モバイルオーダーがもたらす代表的なメリットを、事業者と顧客それぞれの視点で解説します。

事業者:人手不足が解消し、少人数でも店舗運営が可能に

モバイルオーダーによりホールスタッフが注文を取りに行く必要がなくなるため、ピークタイムの混雑時でも人手をかけずに対応が可能です。注文は自動的にキッチンに送信される仕組みですので、注文ミスもありません。スタッフは配膳や片付けに注力でき、店舗全体の回転率アップにつながります。

事業者:メニュー変更・更新が即時対応できる

紙のメニューの印刷や差し替えが不要になり、タイムリーなメニュー変更が可能です。管理画面から、価格改定や品切れ表示、新商品の追加といった変更を反映でき、天候や仕入れ状況に応じた柔軟なメニュー調整が行えるようになります。また、事前に品切れ状況が分かることで、売り切れ品の注文を防げるだけでなく、注文しようとしていた商品が実は品切れでがっかりしたといった事態を避けられるのもメリットです。

事業者:顧客データを活用し、販促や改善に活かせる

モバイルオーダーで取得できる注文履歴などのデータは、マーケティング施策に活用できます。特定の曜日や時間帯に人気のあるメニューを把握すれば、そのタイミングに合わせたキャンペーンを打つことが可能です。また、リピーターには来店頻度や購入内容に応じたクーポンを配信するなど、顧客ごとに最適化された販促を展開できます。

事業者:注文用端末が不要で、初期投資を抑えられる

顧客自身のスマートフォンが注文端末となるため、店舗側で顧客用の専用端末を設置する必要がありません。タブレットなどの注文端末を各テーブルに設置する場合よりも、初期費用が抑えられます。端末がないため故障や紛失の心配もなく、衛生面での管理も不要です。

顧客:注文待ちの時間・ストレスを減らせる

スマートフォンから直接注文できるため、スタッフの対応を待つ必要がなくなります。混雑時でもスタッフに声をかけるタイミングをうかがうことなく、スムーズに注文を進められます。また、昼休みの限られた時間内に食事を済ませたい場合でも、モバイルオーダーで事前に注文すれば、すぐに商品を受け取ることができます。

モバイルオーダーのデメリット

モバイルオーダーの導入・運用にあたっては注意点もあります。デメリットを理解してあらかじめ対策を講じることでトラブルを回避できます。ここでは、代表的なデメリットとその対処法を解説します。

業務オペレーションの変更が必要になる

モバイルオーダーの導入により、キッチンやホールの業務手順も変わり、マニュアル作成やスタッフの研修などに時間を割く必要があります。システムの不具合があった場合の対処方法も考えておく必要があり、普段の業務に加え、新しいオペレーション環境に向けた準備には手間がかかるでしょう。

初期費用・月額費用などのコストが発生する

モバイルオーダーの利用には一定の費用がかかり、小規模店舗にとっては経営負担になるケースもあります。システムの導入や初期設定のための初期費用、保守のための月額費用、決済手数料や振込手数料などの費用がかかるうえ、POSレジやキッチンプリンターなど、既存システムとの連携が必要な場合は追加の投資が必要です。

初期費用と月額費用が無料のシステムもあるため、機能が十分にあるか確認のうえ活用するとよいでしょう。

顧客との接点が減り、サービスの質が下がるリスクも

モバイルオーダーによって顧客との直接的なやり取りが減ることで、接客による満足度が下がる場合もあります。スタッフの声がけや提案などによりサービスを充実させてきた店舗は、注意が必要です。モバイルオーダーを導入の際には、店舗のコンセプトと合っているかどうかを確かめることが重要です。

通信障害やシステム不具合によるトラブルが発生する恐れがある

モバイルオーダーはインターネット接続やシステムの安定性に依存しており、サーバーダウンやネットワーク障害が起こると、注文情報が店舗やキッチンに届かない事態が想定されます。

万が一に備え、紙メニューや口頭注文のバックアップ体制を用意しておくことが重要です。また、システム提供会社のサポート体制や障害時の対応フローを事前に確認しておきましょう。

モバイルオーダーシステムの選び方

モバイルオーダーシステムにはさまざまな種類があり、導入する店舗の業態や運営方針によって、最適な選び方は異なります。導入後に「使いづらい」「期待した効果が出ない」といった事態にならないよう、モバイルオーダーシステムを選ぶ際に重視したい6つの観点をご紹介します。

費用対効果が得られるか

初期費用や月額費用に対して、その分のコストを上回る効果が期待できるかを見極めることが重要です。

費用だけを比較するのではなく、人件費が削減されたり、客単価や回転率が向上したりするといった効果も見込み、総合的に判断しましょう。

POSとスムーズに連携できるか

既存のPOSレジと連携できるかどうかは、導入後の業務負担を大きく左右します。モバイルオーダーシステムに決済機能がない場合でも、POSレジと連携していれば、スマートフォンで受けた注文が自動でレジに反映され、会計作業の手間や入力ミスを削減できます。

また連携により、売上データや注文履歴の一元管理や複数店舗の一括管理もできるため、月次の売上集計やメニューの分析などにも活用できます。導入前には、現在使用しているPOSとの互換性があるか必ず確認しておきましょう。

集客機能があるか

リピーター獲得や新規顧客の呼び込みにつながる集客機能が備わっているかもポイントです。

たとえば、LINEと連携したクーポンの配信や、誕生日に合わせた特典の自動送付などがあります。なかには顧客からスタッフに投げ銭を送る機能を備えたシステムもあり、交流を生むことで店舗のファン化を促進します。

セキュリティやサポート体制が万全か

モバイルオーダーでは、顧客の個人情報や決済データを扱うため、セキュリティ対策は非常に重要です。通信の暗号化や不正アクセスの防止、個人情報の保護方針などが明確に示されているかを事前に確認しましょう。

また、トラブル時のサポート体制があるかどうかも、システム選びのポイントです。サポート窓口の対応時間帯や手段(電話・チャット等)を事前にチェックしておきましょう。

スタッフが操作しやすいか

現場のスタッフが操作しやすいかどうかも導入時に確認しておきましょう。

複雑すぎる操作画面や管理機能は、現場の負担になってしまいます。シンプルなデザインで直感的に使えること、新人スタッフでも短時間で使いこなせることが理想です。可能であれば、導入前にデモ画面やトライアル版を確認し、現場の声も取り入れて選定を進めると失敗を防げます。

モバイルオーダーの導入方法

モバイルオーダーを効果的に運用するためには、現場のオペレーションや顧客対応も含めた準備が欠かせません。ここでは、スムーズに導入を進めるために押さえておきたい基本ステップをご紹介します。

導入目的を整理し、必要な機能・条件を洗い出す

最初に行うべきは、なぜモバイルオーダーを導入したいのかを明確にすることです。

「ピーク時のレジ混雑を減らしたい」「人手をかけずに回転率を上げたい」「テイクアウトを強化したい」など、目的が明確になれば必要な機能も見えてきます。モバイルオーダーには以下のような機能があります。

- オンライン決済

- メニューのおすすめ表示・売り切れ表示

- メニューのトッピング選択

- 受け渡し時間の設定

- 営業時間外でも予約可能

- 注文制限

- 顧客分析

- 商品管理

- 配膳管理

- カスタマーサポート

自店舗に合うモバイルオーダーシステムを比較・選定する

目的と条件が決まったら、複数のシステムを比較検討します。

初期費用・月額費用、提供機能、POSとの連携可否、操作性、サポート体制など、判断軸は多岐にわたります。特に小規模店舗では、コストに見合う効果が得られるかを慎重に見極めることが大切です。可能であれば、無料トライアルやデモ画面を実際に使ってみて、自店舗の運営スタイルやスタッフのITリテラシーに合っているかを確認しましょう。

店舗オペレーション(注文〜提供)の流れを設計する

システム導入後、現場でのスタッフの動きを具体的に設計しておく必要があります。

注文が入ったあとのキッチンへの連携方法、受け渡しのタイミング、商品提供のフローなど、「誰が・いつ・何をするか」を業務マニュアルとして明確にしておくことで、現場の混乱を防げます。スタッフ間でロールプレイングをするのもよいでしょう。ピークタイムの注文制限の設定、注文エラーや決済エラーなどのイレギュラー対応の準備があると安心です。

安定した通信環境・ネットワークを整備する

モバイルオーダーはインターネット接続が必須のため、通信インフラの確認は欠かせません。Wi-Fiが不安定だと、注文が途中で止まる、情報が届かないなどのトラブルが発生します。

ルーターの性能や設置場所、同時接続台数の制限なども考慮し、必要であればネットワークの増強や専門業者による点検を行いましょう。テザリングやモバイル回線などバックアップ用の通信手段を用意しておくと、万一の障害時にも対応しやすくなります。

商品情報・メニューをシステムに登録する

提供するメニューを、モバイルオーダーシステム上に登録します。メニュー名、価格、商品説明、アレルゲン情報、写真などを入力します。

顧客がスマートフォン上で見て選びやすい構成になっているかを意識することが重要です。写真のサイズを工夫し、商品の名称も分かりやすいものにしましょう。

スタッフに操作方法と対応フローを共有・教育する

現場のスタッフが使いこなせるよう、操作方法や対応フローについて事前にトレーニングを実施します。

客役・キッチン役・ホール役に分かれて、実際に注文を行い、注文がどのようにキッチンに表示されるのか、料理の完成がどう知らされるかなど確認していきます。エラー時の対処法も考えておくとよいでしょう。特にピーク時には一つの混乱が全体の遅延につながるため、マニュアルを整備し、新人でも対応できる状態を作っておくことがポイントです。

顧客へ店内・SNS等でモバイルオーダーの利用方法を案内する

顧客にモバイルオーダーを使ってもらうために、周知が必要です。

店内の目立つ場所や各テーブルにQRコード付きPOPや操作ガイドを設置したり、スタッフからも席の案内時にスマートフォンで注文できることを知らせたりする方法があります。また、LINEやInstagramなどのSNSやGoogleマップ、店舗ホームページでの事前告知も有効です。スムーズな利用体験を提供することで、リピーター獲得にもつながります。

モバイルオーダー導入前に想定すべきトラブルと対応策

モバイルオーダー導入後には、通信トラブルや注文ミス、顧客の戸惑いなど、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。あらかじめ想定される問題とその対応策を把握しておくことで、トラブルを最小限に抑え、スムーズな運用を実現しましょう。

モバイルオーダーで注文ができない場合

顧客がスマートフォンから注文画面にアクセスできなかったり、操作中にエラーが出たりして、モバイルオーダーで注文できないケースが考えられます。

【原因】

店舗のインターネット回線が不安定、またはシステム側のサーバートラブルが原因と見られます。Wi-Fi環境が弱い、ルーターの老朽化、同時接続数の制限なども一因です。

【対策】

店舗内のネットワーク環境を事前に整備し、通信速度・接続安定性を定期的にチェックします。また、システムのカスタマーサポートを受けられる場合は、すぐに問い合わせましょう。万が一のために、紙メニュー、口頭注文の体制、短縮URL、タブレット貸出など対処法も用意しておくと安心です。

注文内容が間違っている場合

注文したはずだった商品と、実際に注文された商品が異なることもトラブルの一つです。。

【原因】

顧客の入力ミスやシステム側でのデータ処理不備などが原因です。また、キッチンスタッフの確認ミスによることもあります。

【対策】

メニュー画面の写真の並べ方などをわかりやすく整理し、注文内容の確認ステップを導入することで、入力ミスを防ぎやすくなります。キッチンスタッフの確認ミスを防ぐために、システム研修を行ったり、複数人のチェックルールを設けたりしてもよいでしょう。また、スタッフ呼び出し機能をつけ、注文ミスがあった際に直接顧客に対応できる体制を整えておくことも大切です。

注文方法が分からない場合

高齢者や初めての来店客がスマートフォンでの注文操作に戸惑い、注文方法が分からない場合があります。

【原因】

操作手順が十分に案内されていない、スタッフからのフォローがない、メニューが分かりにくいなどの要因があります。

【対策】

初回利用時でも操作に困らないよう、注文の流れを示したガイドをテーブルに設置します。不明な点があればスタッフに声をかけてほしいことや、紙のメニューも提供できることなども、あわせて記載しておきます。メニュー画面では、商品の並びを人気順にしておくと探しやすくなるでしょう。

モバイルオーダーの導入事例

モバイルオーダーを導入している飲食店での活用イメージと、利用の流れをご紹介します。店舗の業態や提供するサービスによって、モバイルオーダーの運用方法にはそれぞれ特徴があります。

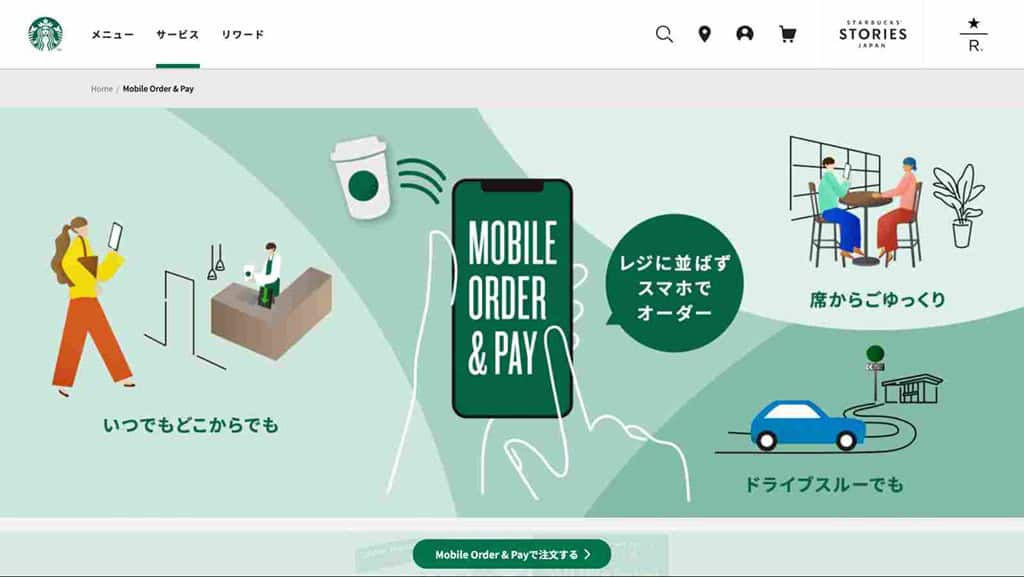

スターバックス(キャッシュオン型の事例)

画像引用:スターバックス Mobile Order & Pay

スターバックスでは、「Mobile Order & Pay」というモバイルオーダーシステムを導入しています。注文時に決済まで完了するキャッシュオン型の仕組みを採用しており、受け取り時のやりとりが最小限で済むのが大きな特徴です。テイクアウトと店内注文のどちらにも対応しています。

【利用の流れ】

- 公式アプリ・Webサイト・LINEアカウント・App Clip(店舗でのみ)から受け取り店舗と、店内利用かテイクアウトかを選択

- 商品と支払い方法を選択し、注文を確定

- 指定した店舗でレジに並ばずに商品を受け取る

アプリ経由の購買データをもとに、パーソナライズされたプロモーションやリワード提供などのマーケティング施策も展開しており、リピーター獲得にもつながっています。

ミスタードーナツ(テイクアウト型の事例)

画像引用:ミスタードーナツ ネットオーダー

ミスタードーナツでは、テイクアウト専用のモバイルオーダーを導入しています。あらかじめ注文と決済を済ませることができ、混雑を避けて商品を受け取りたい顧客ニーズに対応しています。

【利用の流れ】

- 専用サイトから最寄りの店舗と商品と受け取り時間を選択

- お客様情報とお支払い情報を入力し、オンラインで決済

- 指定した店舗でレジに並ばずに商品を受け取る

事前注文により調理や在庫管理を計画立てて行うことができ、無駄な廃棄を抑える効果も期待できます。出前館やUber Eatsと連携したデリバリーサービスも行っています。

マクドナルド(店内注文型の事例)

画像引用:マクドナルド モバイルオーダー

マクドナルドでは、店舗での商品受け渡しのほか、店内飲食やドライブスルーにも対応したモバイルオーダーを展開しています。店内飲食での利用手順は以下の通りです。

【利用の流れ】

- 公式アプリで店舗と商品を選択

- 「テーブルにスタッフがお届け」を選択しテーブルに貼ってある番号を入力するか、「店内でお食事(カウンター受け取り)」を選び、オンラインで決済

- スタッフがテーブルまで商品を届けてくれるか、番号が呼ばれたら受け取りに行く

スマートフォンひとつで注文・決済まで完了し、座席でゆったり待つだけで商品が届くという手軽さが魅力です。特に、小さな子ども連れや荷物が多い顧客、高齢者などにとって、席を離れずに済むことは大きなメリットとなります。オンライン上でも使えるクーポンの配布やポイント還元のキャンペーンなども取り入れ、さらなる利用を促進しています。

まとめ|モバイルオーダーで顧客体験を向上させよう

モバイルオーダーは、飲食店において顧客が自身のスマートフォンで注文する方法です。決済処理を注文時に行えるシステムもあり、注文やレジの待ち時間を削減するほか、人手不足の補完や売上データの可視化といった多くのメリットがあります。

導入にあたっては、店舗の業態や課題に応じたシステムを選定し、オペレーション設計やスタッフ教育、顧客への案内まで丁寧に準備を進めることが重要です。トラブルの想定と対策も事前に行っておくことで、よりスムーズな運用が可能になります。

モバイルオーダーは、ただの注文手段ではなく、「また利用したい」と思わせる快適な購買体験を提供するための接点です。顧客視点に立った活用を通じて、店舗の価値向上とファンづくりを実現していきましょう。

*QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

この記事はKOMOJUが提供しています。

KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。