この記事はKOMOJUが提供しています。

KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。

「国内の売上が伸び悩み、次の成長の柱を探したい」。そんな課題感から、海外向けの販売に注目する企業が増えています。その手段として存在感を高めているのが越境ECです。実際、世界の市場規模は中国やアメリカを中心に成長を続けており、今後も大幅な拡大が予測されています。

しかし、市場規模は具体的にどれほど伸びているのか、中国やアメリカの消費者にはどんな特徴があるのか、対応すべき決済方法は何か、といった多くの疑問があるでしょう。

本記事では、最新データをもとに越境EC市場の現状と将来性を整理し、日本企業が取り組むべき理由と成功のポイントを解説します。

越境ECの市場規模は年々拡大傾向

世界のECおよび越境EC市場は、近年右肩上がりで成長を続けています。国別のランキングからもその傾向が明確です。

▼世界のEC小売売上高(2023年)

順位 | 国・地域 | EC小売市場規模 | 前年比 | 世界シェア | EC化率 |

1位 | 中国 | 約2兆9,875億ドル | 11.4% | 51.3% | 48.0% |

2位 | アメリカ合衆国 | 約1兆1,243億ドル | 8.1% | 19.3% | 15.5% |

3位 | イギリス | 約2,094億ドル | 4.8% | 3.6% | 29.6% |

4位 | 日本 | 約1,955億ドル | 12.7% | 3.4% | 13.7% |

5位 | 韓国 | 約1,251億ドル | 6.6% | 2.1% | 25.1% |

参照:JETRO「拡大するEC市場(世界) 中国発越境事業者に逆境の可能性」(2024年10月)

中国市場は全世界のEC小売の約半分を占め、EC化率も48.0%と高水準です。成熟市場と見なされていながらも、前年比11.4%の成長を維持しており、依然として世界最大の市場としての存在感を示しています。

アメリカは中国に比べてEC化率では劣るものの、2023年時点での市場規模は約1兆1,243億ドルと非常に大きく、世界シェアでは約2割を占めています。前年比8.1%の成長を示しており、堅調な拡大を続けています。

日本は2023年に約1,955億ドルの規模を持ち、世界シェアは約3.4%です。EC化率は13.7%と中国やアメリカに比べると低い水準にありますが、安定的に成長を続けています。

これらのデータは、EC市場規模が拡大していることだけでなく、中国やアメリカ、日本といった主要国でECが日常の購買手段として浸透していることを示しています。世界全体でも、EC市場は今後さらに大きく成長することが見込まれています。

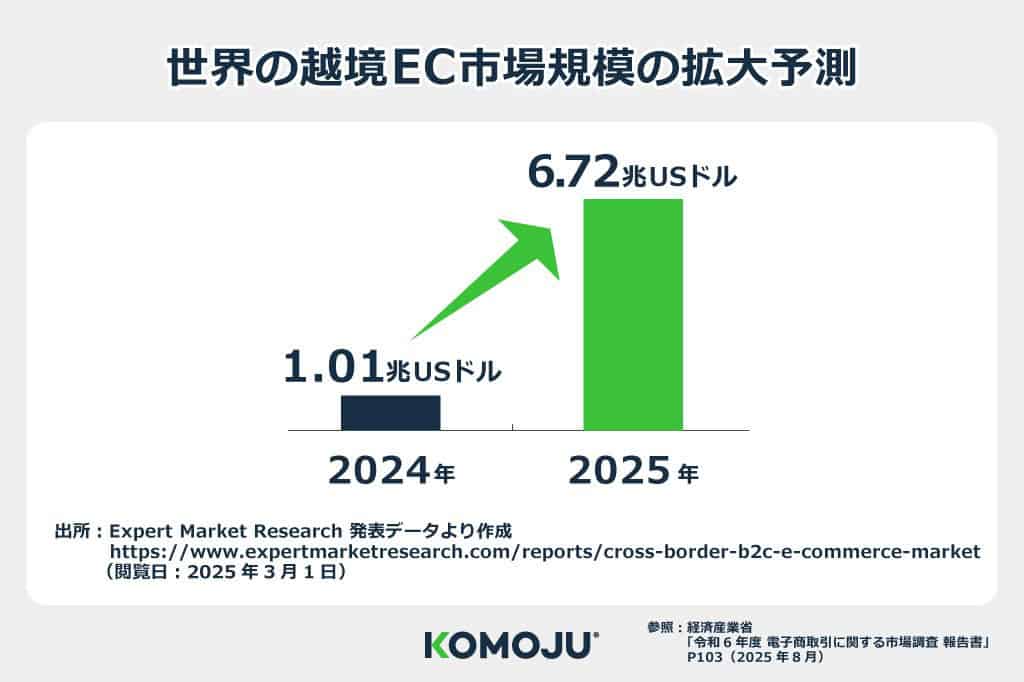

2034年には6.72兆USドルにまで拡大すると予測

世界の越境EC市場規模は、2024年時点で1.01兆USドルと推計されており、2034年には6.72兆USドルに達する見込みです。

また、2025年から2034年までの年平均成長率はおよそ23.1%とされており、非常に高い水準での拡大が見込まれています。この数値は、越境ECが一時的なトレンドではなく、今後10年にわたり持続的に成長する産業であることを示しています。

参照:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」P.103(2025年8月)

越境EC市場拡大の3つの背景

越境ECの市場規模がここまで急拡大してきた背景には、複数の要因があります。中小企業・EC担当者として押さえておきたい要素を整理しましょう。

インターネットやスマートフォンの普及による利用者拡大

インターネットとスマートフォンの普及は、越境EC市場拡大の大きな要因です。

2024年の日本のインターネット利用率は85.6%に達し、端末別ではスマートフォンが74.4%、パソコンが46.8%となっています(※1)。また、2023年のアメリカのインターネット利用率は93.14%、中国は77.48%と高水準で、主要国ではオンライン環境がほぼ生活インフラといえる状況です(※2)。

このようにネット接続が広く行き渡ることで、消費者は場所を問わず海外の商品を購入できるようになり、潜在的な利用者層が世界的に拡大しています。特にスマートフォンの普及は、日常生活の中で自然に越境ECにアクセスできる基盤となっています。

※参照1:総務省「令和6年通信利用動向調査」P.4(2025年5月)

※参照2:グローバルノート「世界のインターネット普及率 国別ランキング・推移」(2025年2月)

低価格商品の需要拡大・購買行動の変化

越境ECの魅力の一つは、送料や関税を含めても自国より安く商品を購入できることです。ブランド品や限定品に加え、日常的に使う低価格アイテムまで幅広く入手できることから、消費者の利用が拡大しています。

近年では、中国発の格安通販プラットフォームである「SHEIN」や「Temu」などが急速に普及しました。これらのサービスは、低価格でトレンド性の高い商品を大量に提供し、特に若年層や価格に敏感な消費者に支持されています。

こうしたプラットフォームの存在により、「安くて良いものを海外から買う」という行動が一気に一般化し、越境EC市場の拡大を後押ししているのです。

越境ECプラットフォームの充実による参入の容易化

越境ECの拡大を支えているのは、参入しやすいプラットフォームの存在です。たとえば中国の「Tmall Global(天猫国際)」や「JD Worldwide(京東全球購)」は、海外事業者が法人格や倉庫を持たずとも出店できる仕組みを整えています。さらに「SHEIN」や「Temu」のように、低価格商品を武器にした急成長型のプラットフォームも台頭しました。

また、中国の「WeChatミニプログラム」や「Douyin(中国版TikTok)のライブコマース」など、SNSと連携した販路も拡大しています。これらは越境決済や国際物流サービスとセットで提供されることが多く、言語や関税の壁を低くする工夫が進んでいます。

このように、出店から販売、決済、配送までを一括で支援するプラットフォームが充実したことで、越境ECの参入障壁は大幅に下がり、市場規模の成長を後押ししています。

日本・中国・アメリカの越境EC市場動向

越境ECの市場動向を把握するには、中国・アメリカという世界最大規模の市場と、日本の市場を比較するのが有効です。購買額の規模や方向性に大きな差があり、日本企業がどこに成長の余地を見出せるかの手がかりとなります。

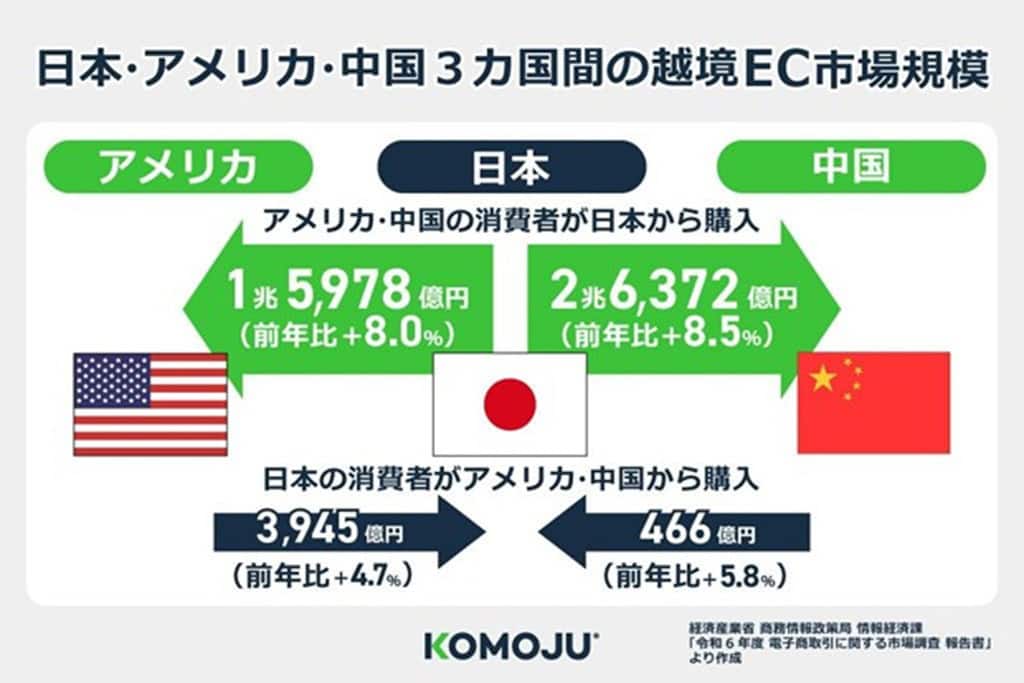

▼2024年日本・米国・中国3カ国間の越境EC市場規模(推計値)

参照:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」P.105(2025年8月)

経済産業省が2025年8月に発表した調査結果(令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書)によると、日本の消費者が海外から購入した額は、アメリカからが約3,945億円、中国からが約466億円で、合計でも約4,410億円にとどまります。利用規模は依然として小さく、越境EC市場規模の拡大は限定的です。

一方、海外における日本からの購入規模は桁違いです。アメリカの消費者は約1兆5,978億円(前年比8.0%増)、中国の消費者は約2兆6,372億円(前年比8.5%増)規模で日本から購入しており、金額・成長率ともに高い水準にあります。また、金額では中国がアメリカを上回り、日本製品の需要が特に大きいことがわかります。

つまり、日本は「買い手」としては発展途上ですが、「売り手」としては中国・アメリカの巨大需要を背景に、大きな販売機会を持っているのです。

中国の越境ECの特徴

中国は世界最大のEC市場であり、利用者数・EC化率・決済方法の点で独自の発展を遂げています。ここでは、中国市場の規模感と主要な特徴を整理します。

▶︎あわせて読みたい:【中国向け越境EC】市場規模や特徴、始め方を解説

中国でオンラインショッピングをする人口は9億2,261万人

2024年時点で、中国でオンラインショッピングを利用する人口は約9億2,261万人に達し、全人口の76.8%を占めています。2028年には9億6,509万人(人口比79.0%)にまで増加すると推計されており、世界最大級のEC市場として今後も成長が続く見込みです。また、中国のEC化率は約50%と世界で最も高く、購買活動がオンラインに大きくシフトしていることがわかります。

背景には、ECプラットフォームの存在があります。2024年時点のシェアトップは

- アリババグループ(Tmall、Taobao)で39.8%

- JD.com(京東)が16.5%

- Pinduoduo(拼多多)が16.4%

- Douyin(抖音)が14.3%

上位4社で全体の87.0%を占めています(参照:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」P.106)。

これらのプラットフォームは物流網や決済システムを整備し、消費者が安心して利用できる環境を提供してきました。その結果、越境EC市場規模の拡大を支える基盤となっています。

日本企業が物流やアフターサービスも含めて消費者に安心感を与えられるかどうかが、中国市場での参入成功を左右します。

中国で主流の決済方法

| 中国で主流の決済方法 | 特徴 |

| Alipay(支付宝) |

|

| WeChat Pay(微信支付) |

|

| UnionPay(銀聯カード) |

|

中国のオンライン決済はモバイルを中心に発展しており、Alipay(支付宝)とWeChat Pay(微信支付)が日常生活に深く浸透しています。QRコードを使った即時決済が一般化し、現金を使わない「キャッシュレス」がすでに定着しています。

さらに、中国ではUnionPay(銀聯カード)も広く普及しており、国内外で利用可能な国際ブランドとして越境ECの決済に活用されています。これら3つの決済方法が中国市場を支える中核的なインフラとなっています。

ECプラットフォームもこれらのサービスと強く結びついているため、越境EC事業者が中国向けに商品を販売する場合、AlipayやWeChat Pay、UnionPayへの対応は不可欠です。日本企業が参入を検討する際にも、これらの決済方法を導入することで消費者に選ばれやすくなります。

決済代行サービス「KOMOJU」を利用すれば、AlipayやWeChat Payといった中国の決済方法を簡単に導入できるため、日本企業にとっても参入ハードルが下がることになります。

アメリカの越境ECの特徴

アメリカは中国に次ぐ巨大なEC市場であり、消費者行動や決済方法の変化が世界の越境ECにも大きな影響を与えています。ここでは、インフレ下での消費動向と主流の決済方法について整理します。

インフレが続く中で、割安なECを利用する消費者が増加

アメリカではインフレの影響が続いている一方で、消費者は価格に敏感になり、割安感のあるECを積極的に活用しています。全米小売協会によれば、2024年のホリデーシーズンの小売売上高は9,941億USドル(前年比4.0%増)に達し、安定した消費基盤が確認されています(経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」P112 より)。

越境EC市場においても、この「割安志向」が強く表れており、中国発の格安通販プラットフォームであるTemuやSHEIN、TikTok Shopの利用が急速に拡大しました。これらは低価格帯の商品を武器に、特に若年層や価格重視の層に支持されています。加えて、Amazonが2024年に開始した低価格コーナー「Amazon Haul」も、消費者の割安志向を反映した取り組みといえます(経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」P113 より)。

低価格プラットフォームが台頭するアメリカの越境ECでは、日本企業にとっては価格競争力や決済方法への対応が参入成功の鍵となります。

アメリカで主流の決済方法

| アメリカで主流の決済方法 | 特徴 |

| クレジットカード(Visa / Mastercard / Amex) |

|

| デジタルウォレット(PayPal / Apple Pay / Google Pay) |

|

| 後払い決済 BNPL(Affirm / Klarna / Afterpay 等) |

|

アメリカのオンライン決済はクレジットカードが中心で、VisaやMastercard、American Expressなどのブランドが広く利用されています。加えて、PayPalはEC決済で高いシェアを持ち、消費者にとって信頼性のある手段となっています。

近年はスマートフォン経由で利用できるApple PayやGoogle Payといったモバイルウォレットの普及も進んでいます。また、インフレや経済の低迷を背景に、後払いサービスであるBNPL(Buy Now, Pay Later)の利用が増加しており、若年層や低所得層を中心に定着しつつあります。

越境EC事業者がアメリカ市場へ参入する場合、クレジットカードに加え、PayPalやBNPLにも対応することで幅広い消費者層を取り込むことができます。

日本企業が越境ECを始めるべき理由

日本では人口減少や消費停滞により市場の成長が鈍化する一方で、世界では越境ECが急拡大しています。日本企業にとって、国内需要に依存せず、海外の消費者に直接アプローチできる越境ECは大きな成長機会となります。

訪日外国人が帰国後もリピート購入している

訪日外国人は帰国後も越境ECを通じて日本の商品を継続的に購入しており、これは日本企業が越境ECを始める大きな理由の一つになっています。

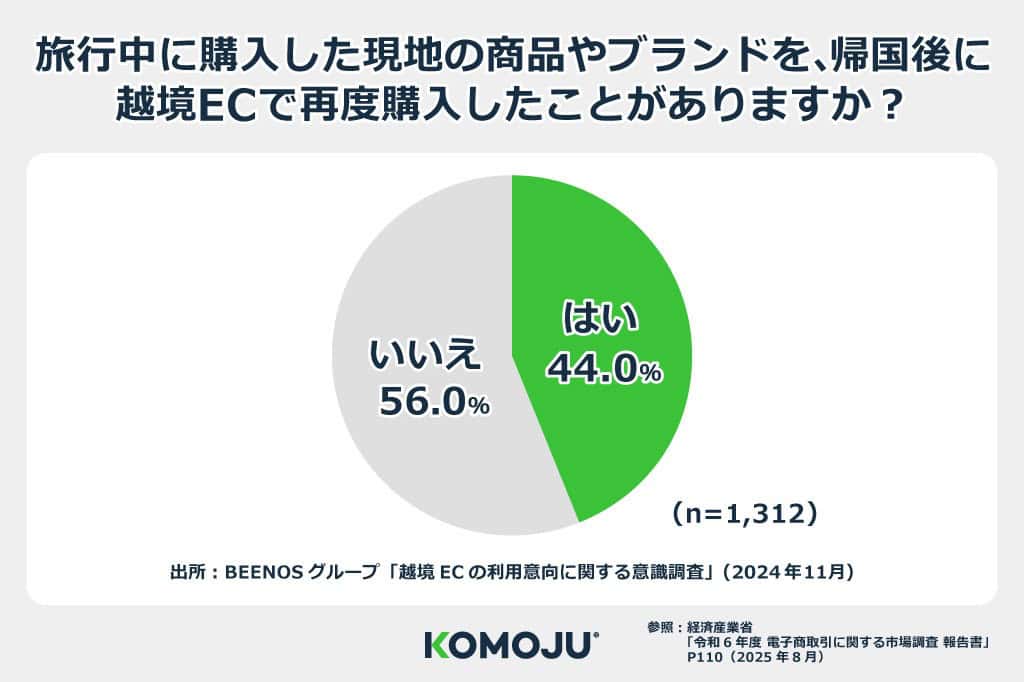

BEENOSグループの調査(2024年11月)によると、旅行中に購入した現地の商品やブランドを帰国後に越境ECで再度購入した経験がある人は44.0%(N=1,312)に達しました。これは2023年の35.4%(N=741)から8.6ポイント増加しており、インバウンド需要が越境ECへ確実につながっていることがわかります。

再購入の理由は、「自国で買えない」(60.0%)、「ブランドやショップのファンになった」(45.6%)、「商品が気に入った」(39.9%)が中心です。訪日時の実体験で得た信頼感が購買意欲を高め、帰国後の「旅アト消費」として越境ECの利用を後押ししています。

▶︎参照:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」P.110(2025年8月)

▶︎あわせて読みたい:インバウンド需要拡大! ECサイトで今すぐ取り組むべき対策とは?

日本ブランドが世界に評価されている

日本製品はその品質・安全性に対する信頼から海外消費者に強く支持されており、日本企業が越境ECで優位性を発揮できる大きな理由となっています。

「Made in Japan」の評価は特にアジア市場で高く、日本製品は化粧品や食品、家電など幅広い分野で人気があります。現地では手に入りにくい商品であることも多く、ブランド力そのものが購入動機につながります。信頼性を武器にできる点は、海外市場に挑戦する日本企業にとって大きな強みです。

国内市場の成長鈍化が想定されている

日本国内では人口減少や高齢化により市場の拡大余地は限られており、企業成長のためには海外市場に販路を広げることが不可欠です。

少子高齢化が進む日本では、消費者数そのものが減少し、需要の伸びは鈍化しています。こうした環境下で企業が持続的に成長するには、国内市場に依存せず、海外の消費者に直接リーチできる越境ECを活用することが求められます。

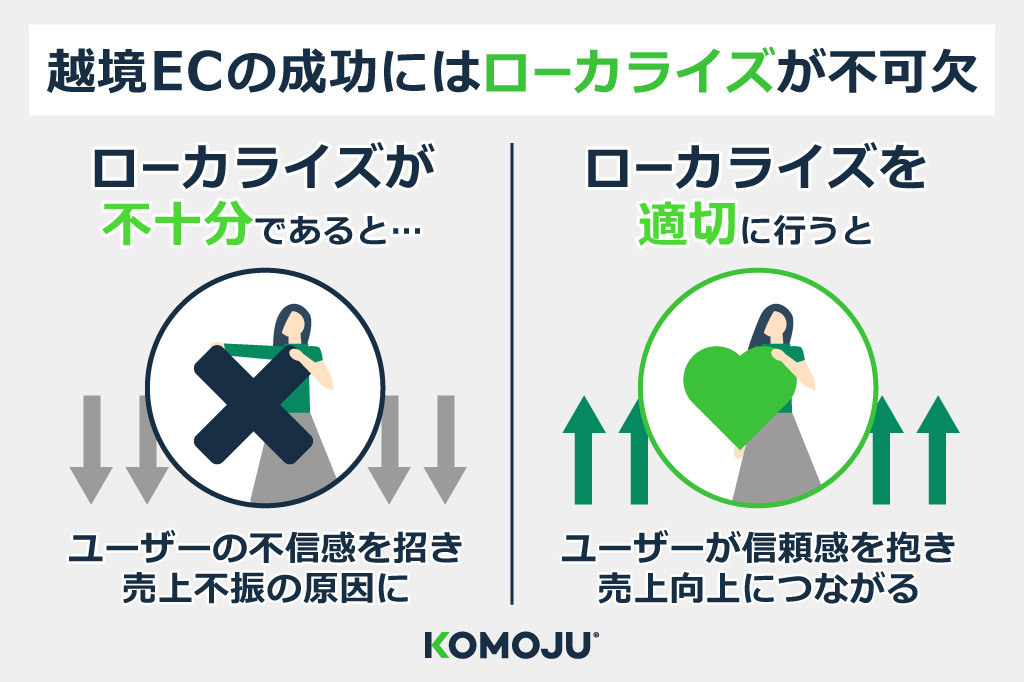

越境ECで成功するポイント

越境ECで成果を出すには、単に商品を海外に届けるだけでなく、現地の流通や消費者行動に合わせた戦略を立てることが欠かせません。ここでは3つの視点から成功のポイントを解説します。

現地で受け入れられている越境ECプラットフォームの活用

ターゲット市場で利用率が高いプラットフォームに出店することは、越境ECの第一歩です。中国ならTmall Global(天猫国際)やJD Worldwide(京東全球購)、アメリカならEC市場シェアが40.86%のAmazonや、eBay、Walmartが代表的です。現地の消費者が普段から使うプラットフォームを活用することで、集客や信頼獲得がスムーズになります。

現地の文化に合ったマーケティング施策

消費者の購買行動は国ごとに大きく異なります。中国ではライブコマースの市場規模が2025年に6兆元を超えると予測されるほど、動画配信やSNS口コミが購入の意思決定に直結します。一方、アメリカではインフレ下で価格訴求や利便性を重視する傾向が強まり、TemuやSHEINといった低価格ブランドが急成長しました。

日本企業の強みである品質や安全性も、そのまま伝えるのではなく「信頼性」や「長期利用によるコスパ」といった現地で響く価値に翻訳することが重要です。

現地で主要な決済方法を導入

決済方法への対応は、購入完了率に直結します。中国ではAlipay、WeChat Pay、UnionPayが圧倒的に普及しており、モバイル決済比率は86%と報告されています。アメリカでは依然としてクレジットカードが主流です。しかし、PayPalの利用率も約10%あり、さらにBNPL(Buy Now, Pay Later)の利用が低所得層を中心に拡大しているため、決済の多様化が進んでいます。これらに対応することで、購入時の離脱を防ぎ、売上拡大につながります。

決済代行サービス「KOMOJU」は、アジアやヨーロッパを含む複数地域の主要決済方法に対応しており、中国のAlipayやWeChat Pay、韓国のNaverPayや東南アジアのGrabPay、ヨーロッパのBancontactやBLIKなど、18種類以上の海外決済方法を導入可能です。日本のEC事業者でも、こうした決済方法を一括で取り入れ、越境ECをスムーズに立ち上げることができる点が強みです。

▶︎あわせて読みたい:越境ECで売上を上げる集客方法8選! 成功ポイント・事例も紹介

まとめ|越境ECは大幅に市場規模を拡大中

越境ECは、2034年には6.72兆USドルにまで急拡大すると予測されています。日本企業にとってこの市場規模の拡大は国内市場の限界を超えて成長できる大きなチャンスとなるでしょう。中国やアメリカをはじめとする主要国では、オンライン購買が日常に浸透し、決済や物流の仕組みも整備されています。

訪日外国人のリピート需要や「Made in Japan」ブランドへの信頼も追い風となり、日本企業は品質や独自性を武器に海外市場で強みを発揮できます。現地のプラットフォームや決済方法に対応し、文化に合わせたマーケティングを行うことで、越境ECを成長戦略の柱とすることが可能です。

さらに、決済代行サービス「KOMOJU」を利用すれば、AlipayやWeChat Pay、PayPal、BNPLなど多くの海外決済方法に対応でき、現地消費者にとって使いやすい環境を整えることができます。 決済方法への対応は購買完了率を大きく左右するため、越境ECの成功を目指す方は検討してみてください。

この記事はKOMOJUが提供しています。

KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。