この記事はKOMOJUが提供しています。

KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。

自社ブランドを立ち上げたいけれど、自社工場を持つのは現実的ではないというときに選ばれているのが、製造を他社に委託する仕組み「OEM」(Original Equipment Manufacturer)です。近年はD2Cブランドや個人事業主でも、小ロットからOEM商品を製造し、ECサイトで販売を始めるケースが増えています。

本記事では、OEMの基本からメリット・デメリット、メーカーの探し方、販売チャネル、決済システムの選び方まで一通り解説します。OEMを理解し、製造からEC販売までの流れを押さえることで、リスクを抑えながら自社ブランドを実現する第一歩を踏み出しましょう。

OEMとは? ODMとの違い

自社ブランドを立ち上げる方法として、工場を持たずに商品を作ることができる仕組み「OEM」が広く利用されています。似た仕組みに「ODM」や「PB」もあるため、まずはOEMを理解し、違いも整理しておきましょう。

OEMの定義・種類

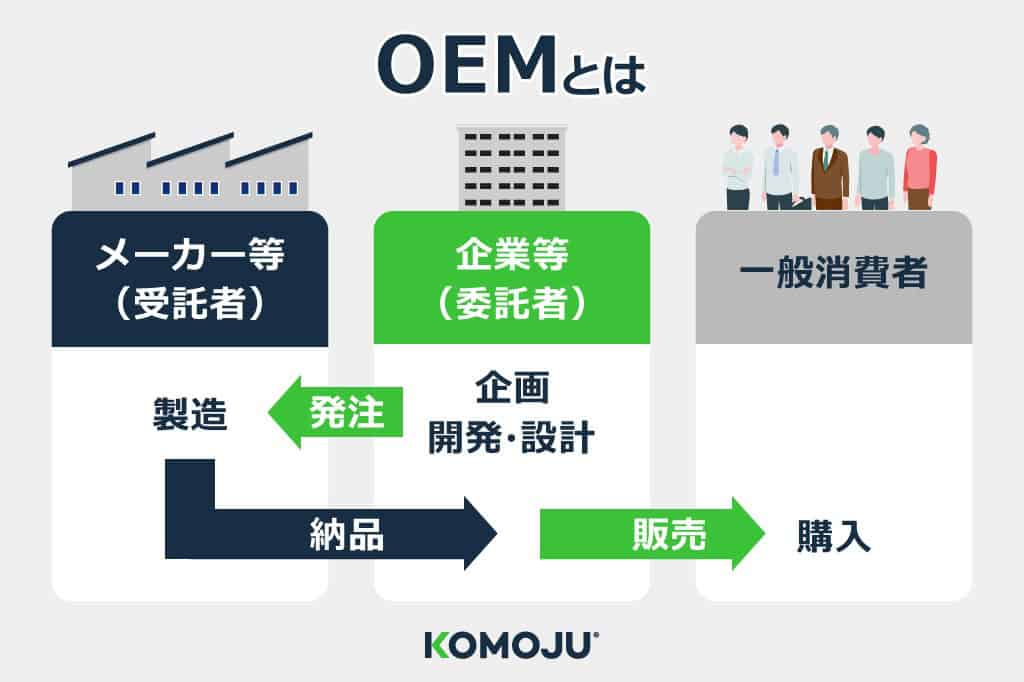

OEM(Original Equipment Manufacturer)とは、他社に製造を委託し、自社ブランドの商品を販売する仕組みです。こうして作られた商品は「OEM製品」と呼ばれます。工場を持たなくても自社ブランドを立ち上げることができるため、EC事業者やスタートアップが少ないリスクで商品を持つ手段として広く利用されています。

ODMとの違い、選び方

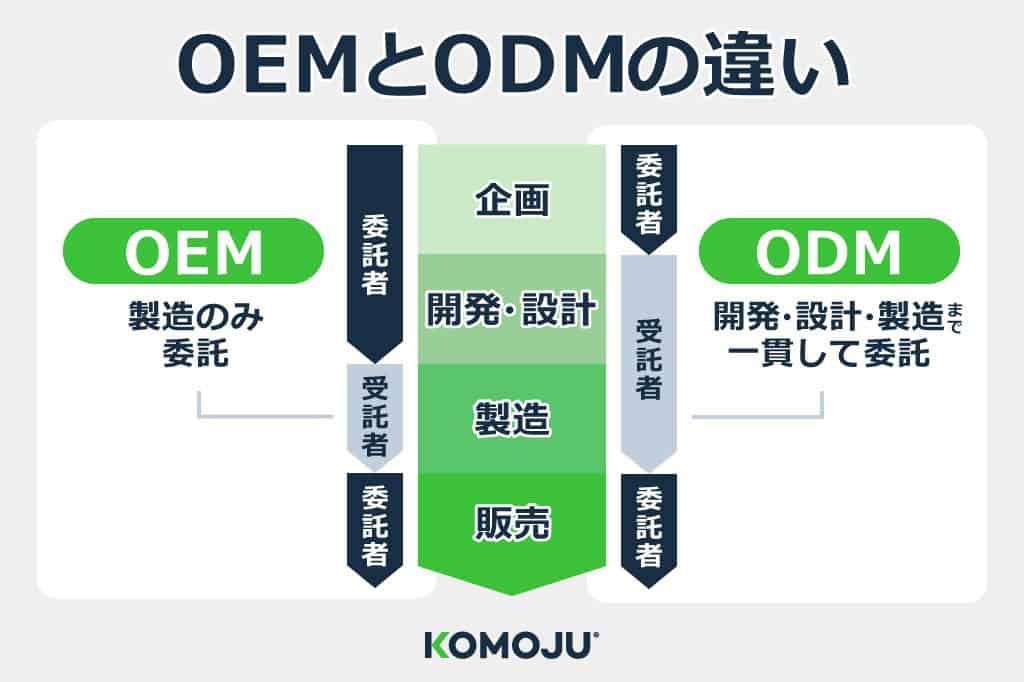

OEMと混同されやすいのが「ODM」です。定義は以下の通りです。

- ODM(Original Design Manufacturer):メーカーが企画・設計から担い、発注者は完成品を自社ブランドで販売する

ODMは、商品開発の知識やリソースがなくても新商品を展開できるのが特徴です。アパレル工場が用意したデザインをそのままD2Cブランド名で販売するケースが典型で、短期間・低コストで商品を市場投入したい事業者に向いています。OEMとの違いは、企画を自社で行うか、メーカーに任せるかという点です。

【OEM・ODMの選び方】

それぞれ次のような事業者に向いています。

- OEM:独自性やブランドの世界観を重視し、差別化された商品を展開したい事業者

- ODM:商品開発のノウハウがなくても、スピード重視で短期間に商品を持ちたい事業者

OEMを導入するメリット

OEMを活用すると、自社で工場を持たずにブランド商品を展開できます。ここでは主な3つのメリットを紹介します。

メリット1:在庫リスクを低減できる

OEMメーカーの多くは少量発注(小ロット)に対応しており、まずは小さく試すことが可能です。売れ行きを確認しながら追加生産ができるため、大量の在庫を抱えて資金を圧迫するリスクを避けることができます。

メリット2:低コストで自社ブランド品を展開できる

自社で工場や設備を持つ必要がないため、初期投資や人件費、設備維持費といった固定費を大幅に削減できます。その分、限られた資金を商品開発や販売施策に回すことができるため、資金に余裕がない段階でもブランド立ち上げを実現しやすくなります。

メリット3:マーケティング、販売に注力できる

製造をOEMメーカーに任せることで、事業者はプロモーションや販売チャネルの開拓に集中できます。特にEC販売では、商品の差別化やブランドストーリーづくりにリソースを回すことができるのが利点です。

OEMを導入するデメリット

一方で、OEM導入には注意すべき課題も存在します。

デメリット1:製造のノウハウが得られない

製造工程を自社で経験しないため、商品開発や改良に必要な知識が蓄積しにくくなります。長期的に見ると自社の技術力不足につながる可能性があります。

デメリット2:品質管理が難しい

工程を直接管理できないため、品質のばらつきや納期遅延が生じやすくなります。検品・サンプルチェックや仕様書の明確化、契約内容の精査が不可欠です。

デメリット3:受託側が競合他社になる可能性がある

OEMメーカーは複数の発注者から依頼を受けていることが多く、同じ工場で競合ブランドの商品が作られている場合もあります。そのため、自社商品の独自性が薄れるリスクがあります。

OEMの代表的な業界

OEMは多くの業界で利用されています。ここでは代表例として、化粧品・アパレル・自動車を取り上げます。

化粧品|小ロットからブランドを立ち上げることができる

化粧品は専門知識や薬機法(旧薬事法)対応が必須であるため、OEM利用が盛んな業界です。メーカーに依頼すれば法規制をクリアした商品を製造でき、自社はデザインや販売に専念できます。小ロット対応の工場も多く、初めてでも低リスクで挑戦可能です。さらにスキンケア、メイク、ヘアケアなど幅広いラインアップに対応できる点も魅力です。

具体例として、美容液をD2Cブランドが試験販売するケースのほか、サロン向けシャンプーをオリジナルブランドとして立ち上げ、ECと実店舗の両方で展開するケースもあります。初めてブランドを立ち上げたい個人事業主や小規模事業者にとって挑戦しやすい領域です。

アパレル|流行に合わせて柔軟に展開できる

流行の変化が速いアパレルでは、迅速な商品化のためにOEMが利用されています。デザインだけ自社で行い、製造を縫製工場に依頼すれば在庫リスクを抑えながらの商品展開が可能です。少量生産に対応する工場も増えており、オリジナルTシャツや新作を試験的に投入するブランドに向いています。D2Cブランドやセレクトショップなどにも広く活用されています。

自動車|完成車から部品までOEMが定着

自動車業界はOEMが最も進んでいる分野です。完成車を別ブランドで販売したり、エンジンや電子部品を他社へ供給したりする仕組みが一般的です。これにより商品の開発コストを抑え、市場投入までのスピードを高めることができます。

OEMメーカーの探し方

自社に合ったOEMメーカーを見つけることは、商品づくりの第一歩です。ここでは代表的な探し方を3つ紹介します。

探し方1:ネット検索で調べる

ネット検索は最も手軽な方法です。「化粧品 OEM」「アパレル OEM」と検索すれば、多くの企業情報が見つかります。公式サイトでは得意分野やロット数を確認できますが、情報が古い場合もあるため、必ず最新情報を問い合わせましょう。

探し方2:OEMの展示会に参加する

展示会は複数のOEMメーカーと直接会える場です。サンプルを手に取って確認でき、担当者にその場で質問できるため信頼性が高まります。化粧品やアパレル分野では専門展示会も多く、新しいパートナー探しに有効です。

探し方3:ベンチマーク商品を製造所固有記号検索で探す

競合や参考商品のパッケージにある「製造所固有記号」を調べると、製造工場を特定できる場合があります。見つけたメーカーに直接問い合わせれば、同じ仕様が再現できるか、ロット数や条件が合うかを確認できます。

OEMメーカーの契約前に必ず確認すべきポイント

OEMメーカーを選ぶ際、価格や納期だけで判断するのは危険です。契約前に以下のポイントを確認して、契約後のトラブルを防ぎましょう。

ポイント1:作りたい商品はOEMメーカーの得意分野か

OEMメーカーごとに得意な商品ジャンルがあります。自社が作りたい商品がその領域に含まれているかを必ず確認しましょう。不得意分野を依頼すると、品質や納期に影響が出やすくなります。

ポイント2:品質管理体制や品質管理保証があるか

製造現場の品質管理体制をチェックしましょう。ISOなどの認証取得の有無や、サンプル検査・出荷前検品の有無・保証や返品対応の有無を確認しておくと安心です。

ポイント3:これまでの製造実績

過去にどのような商品を製造しているかを確認することで、メーカーの信頼性や対応力を判断できます。具体的なブランド名が非公開である場合も、ジャンルや市場規模の事例を聞くとイメージが湧きやすいです。

ポイント4:海外輸出に対するサポートがあるか

将来的に海外展開を見据えるなら、輸出に対応できるかどうかを確認しましょう。化粧品なら薬事規制、アパレルならラベル表示など、国ごとにルールが異なります。海外対応の経験があるOEMメーカーであれば、輸出時の手続きや規制対応も相談できます。

OEM商品の販売チャネル

OEM商品を製造したら、次のステップは「販売」です。どのチャネルを選ぶかによって、集客方法や顧客との関係づくりが変わります。ここでは代表的な3つの選択肢を紹介します。

実店舗(セレクトショップなど)

実店舗では、顧客が商品を手に取って質感や使用感を確認できるため、信頼を得やすいのが特徴です。セレクトショップや専門店に卸すことで、既存の顧客層に効率よくリーチできます。ただし、取引条件や仕入れ基準が厳しい場合もあるため、事前に条件交渉をしっかり行う必要があります。

自社ECサイト

ECサイトは、ブランドの世界観を直接届けられるチャネルです。ネットショップの開業は、近年はShopifyやBASEなどのサービスを使えば比較的簡単に始められます。顧客データを自社で蓄積できるため、リピーター施策やCRMにもつなげやすいのが強みです。一方で、集客については広告やSNS運用などを自力で行う必要があるため、マーケティングとセットで考えることが欠かせません。

Amazonや楽天市場などのモール

大手モールは圧倒的な集客力を持ち、新規顧客に見つけてもらいやすいのが利点です。レビューやランキングの仕組みを活用すれば、短期間で売上を作りやすくなります。ただし、出店手数料や競合の多さによって利益率が下がりやすい点には注意が必要です。価格戦略や差別化を意識して取り組む必要があります。

EC販売のメリット

ECサイトでOEM商品を販売する代表的なメリットを紹介します。

メリット1:初期コストを抑えて販売をスタートできる

実店舗に比べて、ECサイトでは出店費用や固定費を大幅に抑えられます。近年はShopifyなどを使って数万円程度からネットショップを開業できるため、個人事業主でも無理なく始められます。

メリット2:24時間販売ができる

ECサイトでは営業時間に縛られず、24時間365日いつでも商品を販売できます。国内だけでなく海外からの注文も受け付けることができるため、実店舗では得ることができない販売機会を確保できる点が大きな強みです。

OEM商品のEC販売は決済対応で差がつく

OEM商品をECで販売する際、決済方法の選び方は売上に直結します。顧客が希望する支払い手段が使えないと、購入直前で離脱してしまうケースが少なくありません。クレジットカード決済だけでなく、QRコード決済やコンビニ決済など複数の選択肢を用意することが、OEM商品を安定して販売するために不可欠です。

総務省の調査によれば、オンライン決済ではクレジットカード決済が79.8%と最も多く利用されており、次いでQRコード決済を含む電子マネー決済が43.5%、コンビニ決済が33.7%です(参照:総務省「令和6年 通信利用動向調査報告書(世帯編)」2025年5月)。この結果からも、顧客のニーズは一つの手段に偏っておらず、多様な支払い方法に対応しているかどうかが、OEM商品をECで販売する際の成果を大きく左右することが分かります。

そこで活用できるのが決済代行サービス「KOMOJU」です。クレジットカード決済やコンビニ決済に加え海外向け決済方法にも対応し、国内外の顧客に販売できます。初期費用・月額料金ゼロで導入でき、Shopifyなど主要ECプラットフォームとも簡単に連携できるため、OEM販売を始めたい事業者に最適です。

KOMOJUが評価される理由

OEM商品をECで販売する事業者から「KOMOJU」が支持されている4つの理由を紹介します。

理由1:初期・月額料金は0円

KOMOJUでは初期費用や月額料金が不要で、導入コストを抑えられます。売上が発生した分だけ手数料を支払う仕組みであるため、資金が限られた個人事業主や小規模事業者でも安心して利用できます。

理由2:海外ユーザー向けの多様な決済方法に対応

クレジットカード決済やコンビニ決済に加え、Apple Pay、Alipay、WeChat Pay、Kakao Payなど海外で普及している決済方法にも対応しています。国内販売から始め、将来的に海外市場へ展開したいと考える事業者にとっても使いやすいサービスです。

理由3:Shopifyなど主要ECプラットフォームと簡単連携

KOMOJUはShopifyをはじめ、WooCommerceやWixといった主要なECプラットフォームとスムーズに連携できます。専門知識がなくても数クリックで65+の国内外決済方法をECサイトやアプリに一括導入することができるため、ネットショップの立ち上げをスピーディーに進めることができます。

理由4:安心・安全な決済セキュリティ対策が搭載

KOMOJUにはAIを活用した不正検知システムが搭載されており、不正利用やチャージバックのリスクを軽減できます。購入者にとっては安全性の高い環境で支払いができ、事業者にとってもトラブル防止につながります。

まとめ|OEMは製造だけでなく販売戦略が成功のカギ

OEMは、自社工場を持たずにブランド商品を展開できる有効な方法です。ただし製造だけで完結させず、どのチャネルで売るか、どんな決済方法を用意するかといった販売戦略が成否を分けます。

特にEC販売では、クレジットカード決済やApple Pay決済、コンビニ決済など多様な決済方法に対応し、購入をスムーズにすることが重要です。その点、KOMOJU は初期費用ゼロで導入でき、Shopifyなど主要なECプラットフォームとも簡単に連携可能。多様な決済方法と不正検知システムを備えており、安心して利用できます。

OEM商品を作るだけでなく、販売から決済までの仕組みを整えることが成功への近道です。ぜひ自社に合うOEM活用と販売戦略を検討してみてください。

この記事はKOMOJUが提供しています。

KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。