越境ECとは?始め方やメリット、成功ポイントを解説

目次

この記事はKOMOJUが提供しています。

KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。

海外へ商品を販売するネットショップ「越境EC」が注目されています。国内だけでの集客や売上に限界を感じているEC事業者にとって、越境ECは新たな販路と顧客を開拓し、事業の成長を後押しする有力な手段です。

そこで今回は、越境ECの始め方や手順、メリット・デメリット、成功ポイント、成功事例をご紹介します。また、中国・韓国・東南アジアの越境ECの特徴や、用意すべき決済手段、代表的な越境ECプラットフォームについても解説します。

越境ECとは

越境ECとは、海外の消費者に向けてインターネット上で商品やサービスを提供するECサイトのことです。

日本でEC事業を展開する事業者が越境ECで海外展開する事例も増えており、越境EC市場規模は年々拡大し続けています。

国内向けECサイト運営との違いは、進出する国に合った出店方法やマーケティング施策などを検討・実施する必要がある点です。越境ECの成功には、現地の法律・規制の理解、各国の言語・決済手段への対応などが求められます。

越境ECの始め方は3パターン

越境ECの始め方は大きく分けて3パターンです。

- 自社で越境ECサイトを構築する

- 現地のECモールに出店する

- 国内の海外対応ECモールに出店する

それぞれの出店方法の特徴、メリット・デメリットをご紹介します。

| メリット | デメリット |

越境ECサイトの自社構築 |

|

|

現地ECモールへの出店 |

|

|

国内の海外対応ECモールへの出店 |

|

|

自社で越境ECサイトを構築する

自社で越境ECサイトを構築・運営する方法は、サイトのデザイン・体験、プロモーションなどを独自の方針で調整できるため、ブランドイメージの管理がしやすいのが特徴です。また、顧客データを活用した分析やマーケティング施策立案もできます。

ただし、独自の開発のため、多言語・多通貨対応などの機能を追加するなど、構築には費用と時間がかかります。また、海外配送のことも、自社で設計・手配する必要があります。

現地のECモールに出店する

中国の「Tmall」や韓国の「Coupang」など、現地のECモールに出店する方法もあります。現地で人気のECモールに出店することで、モール自体の集客力が活かせます。越境ECサイトを独自で構築するよりも初期費用を抑えられ、現地のニーズに合わせた販売ができるのが特徴です。

初期費用には出店費用などがあり、運営費用としての月額利用料金や売上に応じた販売手数料なども発生します。また、類似品が多いうえに、決まったテンプレートで商品販売ページを作成することから、ブランディングの難しさもあるでしょう。価格競争に陥るリスクもあります。

国内の海外対応ECモールに出店する

楽天市場など、海外への販売・配送に対応している日本国内のECモールに出店するのも方法の一つです。日本企業向けに海外販売の支援が整っており、言語・通貨対応や出店国の規制対応などのサポートを受けられます。そのため、比較的すぐに出店できる可能性があります。

ただし、現地モールと比べて現地での認知度が低いことが多く、集客の工夫が必要です。また、ECモールの典型テンプレートでの出店となるため、差別化やブランディングが難しいでしょう。出店費用や販売手数料なども発生します。

越境ECの市場規模

越境ECの市場規模は年々拡大しています。

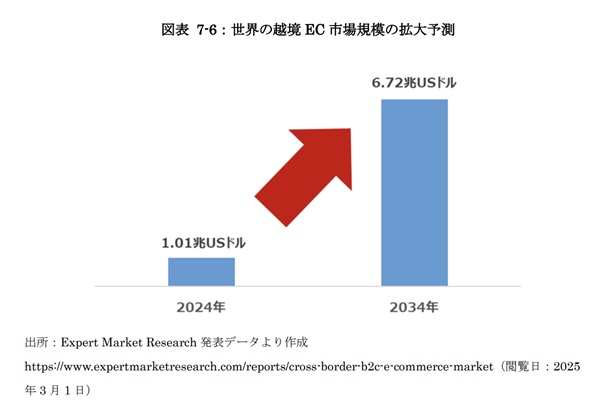

継続的に越境ECは成長する見込み

世界の越境EC市場規模は、2024年時点で1.01兆USドルと推計されています。その後、年平均約23.1%で成長を続け、2034年には6.72兆USドルにまで拡大すると予測されています。

▼世界の越境EC市場規模の拡大予測

参照:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課『令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書』

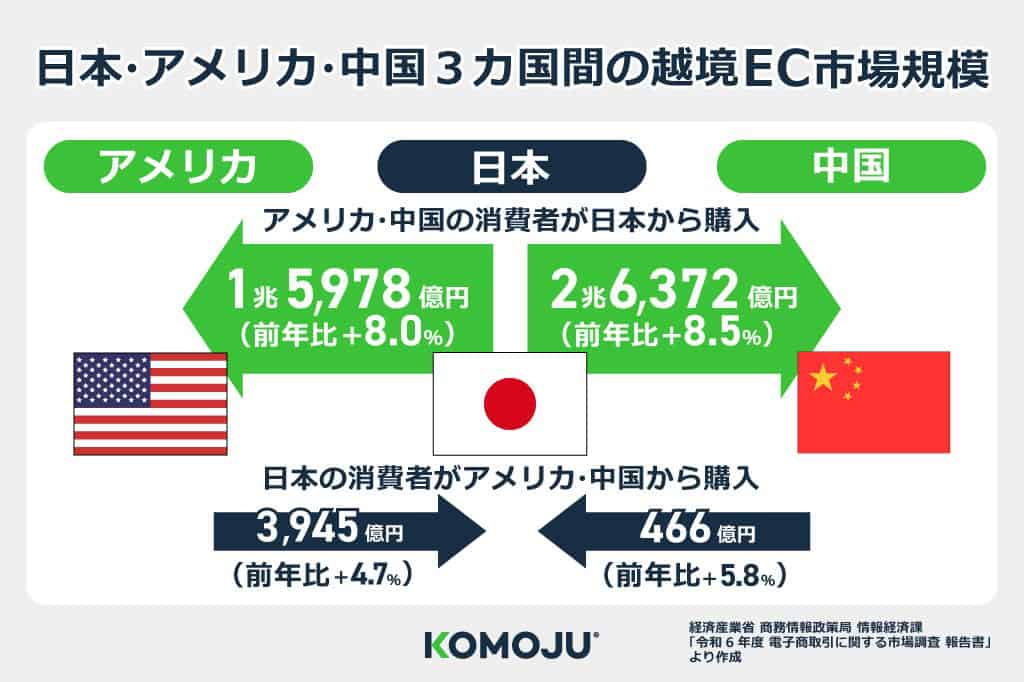

また、日本・アメリカ・中国の3ヶ国間での越境EC市場規模も、下の表のように前年より拡大していることから、越境EC市場は世界的にますます拡大していくと期待できます。

▼日本・アメリカ・中国3ヶ国間の越境EC市場規模

参照:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課『令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書』

インバウンド効果が大きく影響

訪日外国人観光客は、帰国後も越境ECサイトを利用して日本国内の商品・サービスを購入することがあります。

日本貿易振興機構(JETRO)が行った調査によると、訪日経験のある中国の消費者に対して「なぜ越境ECを通じて日本製品を購入するのか」を尋ねたところ、「旅行中に実際に購入して気に入ったから」と回答した人が、2017年8月時点で40.4%、2018年8月では21.6%にのぼりました。(参照:経済産業省『令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』2024年9月)

この結果から分かるのは、訪日時に実際に商品を手に取り、品質や使い心地を体感したことが、帰国後の購入の動機にもつながっているという点です。つまり、インバウンド効果が越境EC市場の拡大に大きく影響しているといえます。

インバウンド需要に対してECサイトで取り組みたいことを以下の記事でご紹介しています。

▶︎あわせて読みたい:インバウンド需要拡大! ECサイトで今すぐ取り組むべき対策とは?

越境ECのメリット

日本の事業者が越境ECで海外展開するメリットは以下のとおりです。

海外の消費者を獲得して売上拡大が見込める

越境ECを活用することで、日本国内だけでなく、世界中の消費者に商品を届けることが可能になります。たとえば、日本のアニメグッズや美容商品、伝統工芸品などは海外でも人気です。現地では手に入りにくいということもあり、オンラインでの需要が見込めます。日本国内の市場ですでに競争が激しい商品の場合は、海外で新規顧客開拓に取り組むのも方法の一つです。

特に、中国・韓国・東南アジアなどのアジア圏は、人口が多い点や、文化や価値観が日本と似ている点などから、日本にとって海外展開しやすい魅力的な市場です。

現地で実店舗を持つより運営が容易

海外で実店舗を展開しようとすると、テナント費用、スタッフの雇用、法規制への対応など、多くのコストと手間がかかります。一方で、越境ECであれば、オンライン上で商品を販売できるため、低リスクでスタートできるのがメリットです。既存のECモールやプラットフォームを活用すれば、スムーズな海外展開が可能になります。

日本製品の魅力を発信できる

越境ECは、単なる販売チャネルにとどまらず、日本独自の文化や価値観を世界に発信する場としても活用できます。日本文化に興味を持った人が、来日して直接商品に手を触れる機会になるかもしれません。日本の商品は「高品質」「安全・安心」といった点で、海外から高い評価を受けています。実際に、訪日観光で商品を気に入った消費者が、帰国後にリピート購入するケースも多く、日本ブランドのファンづくりにもつながります。

越境を始めるならKOMOJU

KOMOJUなら、国内と海外の主要な決済方法を一括で導入可能。初期・月額費用無料で、サポートも充実しています。まずはサービス資料をダウンロードしてください。

越境ECのデメリット

越境ECに取り組む際には、事前に把握しておくべき課題や注意点があります。以下のようなデメリットを理解し、適切な準備を行いましょう。

配送にコストと時間がかかる

越境ECでは国際配送を利用するため、国内配送に比べて送料が割高です。また、送料に加えて関税もかかります。関税は事業者側が負担する場合もありますが購入者が負担するケースが一般的であり、支払い代金が高くなることが購入の妨げになりかねません。

また、配送時間も国内配送より時間がかかることがほとんどです。輸出入の許可を得るためには通関手続きが必要です。そして、無事国境を通過した後でも配送ルートが整備しきれていない地域では、到着予定日から大幅にずれたり、商品が破損・紛失したりするリスクもあります。

対策としては、配送ルートの最適化や、自社の物流業務を物流代行サービス(3PL/サードパーティ・ロジスティクス)を活用し外部委託などが有効です。

現地の法律や規制に関する知識が必要

販売・配送先の国の法律・規制に関する知識が必要です。国ごとに禁輸品・規制品が定められており、もし該当する商品を発送した場合は税関で止められるうえ、刑事罰に問われる可能性もあります。

規制品を輸出する場合は、経済産業大臣への輸出許可申請が必要です。また、場合によっては海外への対応もしなければなりません。たとえば、アメリカへ食品や医薬品などを送る場合はFDA(食品医薬品局)への事前申告、中国へ化粧品を送る場合はNMPA(国家薬品監督管理局)での登録証の取得か届け出、EUを含むEEA域内から得た個人データを使用する場合はGDPR(一般データ保護規則)への対応などです。

対策としては、配送サービスに通関手続きの代行を依頼したり、サポート体制が整っているECモールや輸出管理のコンサルティング会社に相談したりする方法があります。

現地に合わせた言語と決済手段が必要

海外の消費者に商品を購入してもらうためには、現地の言語で商品説明や購入フローをわかりやすく伝えることが必要不可欠です。翻訳が不自然だったり、対応できる言語が限られていると、ユーザーの離脱や信頼性の低下につながる恐れがあります。

また、国によって普及している決済手段は大きく異なり、現地の消費者が利用している決済手段の導入が必要です。たとえば中国ではAlipayやWeChat Pay、韓国ではKakao Payなどが一般的です。消費者のニーズに合った決済手段を用意することで、購入率の向上が期待できます。未対応の場合、カゴ落ち(購入途中の離脱)を招く原因にもなるため注意が必要です。

対策としては、プロの翻訳や多言語対応のECモールの活用、海外の決済手段がある決済代行サービスの利用が挙げられます。

オンライン決済を 導入するならKOMOJU

KOMOJUなら、初期・月額費用無料で、カード決済やスマホ決済、後払い決済などの決済方法をネットショップに一括導入することができます。

越境ECを始める手順

越境ECを成功させるには、事前のリサーチから運営体制の整備まで、段階的に進めることが重要です。以下に、基本的なステップをご紹介します。

ステップ1. 出店する国を決める

まずは、どの国や地域をターゲットに越境ECを展開するかを決めましょう。人口全体における年齢や職業などの割合がわかるデモグラフィック情報を押さえておくと、その国の特性が見えてきます。また、商品の輸入規制の有無や配送コスト、現地で売れているジャンル、消費者のニーズやトレンドを調査することも大切です。

日本貿易振興機構(JETRO)が提供している国・地域別の貿易・投資情報や、越境ECに関する調査記事を活用すると、現地市場の理解が深まります。

▶︎参考サイト:日本貿易振興機構(JETRO)『輸出入に関する基本的な制度』

ステップ2. ターゲットを決定

出店する国を決めたら、次はその国でどのような層に向けて商品を販売するかを明確にします。誰に売るかが決まっていないと、広告・プロモーションの方向性がぶれてしまい、コストや労力の無駄にもつながります。

たとえば購買動機が、日本文化への関心なのか、もしくは国は関係なく品質重視なのかでも、アピール方法は変わります。ターゲット層の設定の際にも、デモグラフィック情報を参考にするとよいでしょう。

ステップ3. ターゲットに合わせて商品を改良

ターゲット層を踏まえ、必要があれば商品を改良します。たとえば、日本文化に関心のある層向けなら、英文の説明書を付けたり、既存の商品に富士山や桜など日本らしいアイコンを加えたりするのもよいでしょう。

また、改良した商品が無理なく確保できるかシミュレーションし、国内での販売にも支障がないようにしておきましょう。

ステップ4. 現地に有効なマーケティング施策を策定

現地の文化や商習慣を踏まえたマーケティングが必要です。国ごとに主流のSNSや情報収集の手段が異なるため、画一的な広告やプロモーションでは効果が出にくい可能性があります。

たとえば、よく利用されるSNSは中国ではWeChat・小紅書(rednote)・Weibo、韓国やアメリカではInstagram・YouTubeなど、国によって異なります。また、ECモールによって、キャンペーンの頻度や特徴もさまざまです。

以下のような方法で、リサーチと実験を繰り返しながら、最適な訴求方法や媒体を見つけていきましょう。

- 競合ブランドのSNSやECサイトを調査(ベンチマーク調査)

- 現地のインフルエンサーや消費者のSNSの投稿内容を観察

- 現地モールの施策や広告代理店のマーケティングレポートから把握

- SNS広告やプロモーションを小規模にテストする

ステップ5. 出店方法を決定

越境ECの出店方法は、事業規模やリソース、販売戦略によって異なります。運営開始後にカスタマーサポートや物流対応、在庫管理などの業務が発生することや、プロモーション施策も考慮し、必要な人員と資金を割り出しましょう。

その上で以下の3つから出店方法を決めます。

- 自社で越境ECサイトを構築する

- 現地のECモールに出店する

- 国内の海外対応ECモールに出店する

初めての越境ECなら、現地のECモール、国内の海外対応ECモールから始めるのがおすすめです。コストやリスクを抑えつつ、現地ユーザーへアプローチできます。

中長期でのブランド構築を狙うなら、自社ECサイト構築が有効です。海外に向けた販売・決済・配送に強みを持つ「Cafe24」などの越境ECプラットフォームを活用すれば、なるべくコストをかけずに簡単に越境ECを立ち上げることができます。

地域ごとの越境ECの特徴

中国・韓国・東南アジアの越境ECの特徴、主要な越境ECモール、成功ポイントをご紹介します。

中国の越境EC

中国はネットショッピングが日常生活の一部となっており、全世界のEC市場規模では2位のアメリカ(19.5%)に大きく差をつけて、51.3%と圧倒的な市場規模を誇っています。越境EC市場も2025年には2,149億USドル(約33兆円)になると推計されており、年々拡大しています。(参照:経済産業省『令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』2024年9月)

中国にはアリババグループが運営する「天猫(Tmall)」「淘宝(Taobao)」というECモールがあります。

【中国向け越境ECの成功ポイント】

- KOL(Key Opinion Leader)やライブ配信者によるインフルエンサーマーケティングを実施し、商品の認知度向上・販売促進につなげる

- OMO(Online Merges with Offline:オンラインとオフラインの統合)で消費者のエンゲージメントを向上させる

- 支付宝(Alipay)・微信支付(WeChat Pay)などのモバイル決済を導入する

中国向け越境ECの参入方法や注意点、代表的な越境ECモールなどは以下の記事をご覧ください。

▶︎あわせて読みたい:【中国向け越境EC】市場規模や特徴、始め方を解説

韓国の越境EC

韓国は人口が日本の約2分の1にもかかわらず、世界のBtoC-EC市場規模のうち2.1%を占めており、3.4%を占める日本とほぼ同等です(2023年)。EC化率も日本が13.7%であるのに対して韓国は25.1%と高く(2024年)、韓国のキャッシュレス決済比率の高さが理由として考えられます。(参照:経済産業省『令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』2024年9月)

韓国には大手総合ECモールとジャンル特化の専門ECサイトがあります。また、Coupang、11番街(11STREET)、Gmarketなどの越境ECモールが人気です。

【韓国向け越境ECの成功ポイント】

- 現地で活発に行われているポイント制度やキャンペーンの施策を検討する

- NAVERやCoupangなどでライブコマースを行い商品を販売する

- 主流の検索エンジン「NAVER」のリスティング広告、NAVERブログを活用したSEO対策を実施する

- 韓国ローカルのクレジットカード決済、KakaoPay・PAYCO・Naver Payなどのデジタルウォレットでの決済を導入する

韓国向け越境ECの参入方法や注意点、代表的な越境ECモールなどは以下の記事をご覧ください。

▶︎あわせて読みたい:【韓国向け越境EC】市場規模や特徴、始め方を解説

東南アジアの越境EC

東南アジアは、2024年以降の経済成長率が中国を上回ると予測されている注目の市場です(参照:アジア経済見通し 2025年)。また、多国籍で幅広い層の消費者にアプローチできる可能性があるのが特徴です。

シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムなどの東南アジアで展開する大手ECプラットフォームに「Shopee(ショッピー)」「Lazada(ラザダ)」があります。

【東南アジア向け越境ECの成功ポイント】

- 文化・宗教・生活習慣を理解してターゲットに合わせたマーケティングを展開する

- インドネシアではDANA、フィリピンではGCashなど、国によってよく使われるデジタルウォレットを導入する

東南アジア向け越境ECの成功ポイント、代表的な越境ECプラットフォーム、東南アジア各国の特徴などは以下の記事をご覧ください。

▶︎あわせて読みたい:【東南アジア向け越境EC】市場規模や成功するためのポイントを解説

越境ECで用意すべき決済手段

越境ECに用意しておきたい決済手段をご紹介します。

今回参照するのは、Worldpayが公開した『The Global Payments Report 2025 (第10版)』です。ここでは、アジア太平洋や欧州、中南米、中東&アフリカ、北米などにおける決済手段のトレンドが掘り下げて解説されています。

| 人気の決済手段 |

中国 | |

韓国 | |

インドネシア | |

フィリピン | |

シンガポール | Apple Pay、GrabPay、クレジットカード |

マレーシア | |

ブラジル | Pix、PicPay、クレジットカード |

日本 |

日本と海外の大きな違いのひとつに、「デジタルウォレット」の普及率の高さがあります。デジタルウォレットは、クレジットカードや銀行口座、電子マネーの情報をオンライン上に保存し、実店舗でのスマホ決済やオンライン上でのオンライン決済を可能にする決済方法です。購入時の入力を省けるため、手軽でスピーディーな決済が可能です。

越境ECを展開する際には、日本国内の決済手段だけでなく、販売先の国で実際に使われている決済方法を調査・導入することが極めて重要です。現地のニーズに合わせることで、購入率や顧客満足度の向上が期待できます。

決済代行サービス「KOMOJU」なら、さまざまな国の決済手段が導入できます。中国・韓国・インドネシア・フィリピン・シンガポール・マレーシア・ブラジルで利用率の高い決済手段に対応可能です。

▶︎KOMOJUで対応できる決済手段の詳細:中国向け決済手段/韓国向け決済手段/東南アジア向け決済手段/ブラジル向け決済手段(Pix)

越境ECを成功させるためのポイント

越境ECを成功させるためには、現地の市場特性を踏まえた戦略と体制構築が必要です。以下のポイントを押さえることで、より高い成果を目指せます。

現地の文化に合ったマーケティング施策を策定

越境ECでは、国や地域ごとに異なる文化や価値観、購買行動を理解したうえでマーケティングを行うことが重要です。中国ではインフルエンサーマーケティング、韓国ではライブコマースやポイント制度など、国ごとに消費者の購買意欲を動かすマーケティング方法は異なります。現地で信頼されているSNSやインフルエンサーを活用するなど、言語だけでなく文化や生活習慣を掴んでローカライズする工夫が成功の鍵です。

越境ECで売上を上げるための集客方法を解説した記事もご覧ください。

▶︎あわせて読みたい:越境ECで売上を上げる集客方法8選! 成功ポイント・事例も紹介

ブランドの知名度がない場合は、有名なECモールを活用

日本国内では有名な商品・サービスであっても、海外では集客や信頼獲得に苦戦するケースがあります。そのため、越境ECを初めて行う場合やブランドがあまり認知されていない場合は、現地で実績のあるECモールに出店することで、信頼性と集客力を補完できます。早期に売上基盤が作れる有効な選択肢です。

物流トラブルに対応できる体制を整備

海外配送では、遅延や商品の破損、関税トラブルなどの問題が発生する可能性があります。信頼できる物流パートナーとして3PL(サードパーティ・ロジスティクス)の選定、返品・再発送対応の整備が必要です。また、顧客からの問い合わせにもスムーズに対応できるよう、多言語のカスタマーサポート体制を用意しておくと安心です。

配送業者として代表的なものは以下のとおりで、補償制度に対応しているところもあります。国際情勢の変化にも対応できるよう、複数選んでおくとよいでしょう。

配送サービス | 配送業者 | 特徴 |

国際郵便サービス(EMS) | 日本郵便 |

|

国際配送(クーリエ) | 佐川急便・ヤマト運輸・FedEx・DHLなど民間事業者 |

|

現地に合わせた決済手段を用意する

現地の消費者が使い慣れている決済手段に対応することで、カートに商品を追加したままサイトから離脱する「カゴ落ち」を防ぐことにつながります。クレジットカード対応だけでは不十分な場合もあるため、各国の利用率が高い決済手段の導入を検討しましょう。複数の決済手段を用意できれば、幅広い消費者に購入してもらえる可能性が高まります。

代表的な越境ECのプラットフォーム

越境ECサイトの構築において、代表的なプラットフォームをご紹介します。越境ECプラットフォームを利用すると、機能をカスタマイズしながら比較的簡単にオリジナルのサイトが作れます。

越境ECプラットフォーム | 特徴 | KOMOJU連携可否 |

| ◯ | |

| ◯ | |

| ◯ | |

| ◯ | |

| ◯ | |

| × |

また、海外の越境ECモールに出店する場合は、以下のようなアメリカ・中国・韓国で人気があるプラットフォームがおすすめです。

海外のECモール型プラットフォーム | 特徴 |

| |

| |

| |

|

|

| |

| |

| |

|

参照:Largest online retailers in the U.S. 2023 | Statista、中国EC市場と活用方法 2021年6月、Chinese e-commerce giants expand presence in Korea(Pulse) 2024年3月

この他のECサイト構築プラットフォームや、東南アジア・ヨーロッパで人気のECモールは以下からご覧ください。

▶︎あわせて読みたい:越境ECプラットフォームおすすめ19選(エリア別)選定ポイント解説

越境ECの成功事例

最後に、越境ECで成功している事例をご紹介します。自社ECサイトの課題として挙げられる集客・マーケティングにおいても参考になるヒントが見つかるはずです。

KOMOJUを通して日本と韓国の決済手段に対応し売上アップ| Daniel Wellington

スウェーデン発の腕時計・ジュエリーブランドDaniel Wellington(ダニエル・ウェリントン)は、2011年の設立からわずか2年で日本と韓国に進出。2023年には、オンラインストアをShopifyへ移行し、現地に合った決済手段を取り入れるため決済代行サービス「KOMOJU」を導入しました。

日本向けには楽天ペイ・PayPay・コンビニ決済、韓国向けにはToss・Naver Payなどの決済手段を導入し、成果を上げています。KOMOJUの管理画面から顧客行動が確認できることも、さらなる改善につながっています。

メルマガで10倍の売上。100ヶ国以上への配送実績|Bento&co

画像引用:Bento&co

Bento&coは、お弁当箱を販売している越境ECサイトです。多言語機能や国際配送機能を付け、日本語や英語の他、フランス語、ドイツ語などヨーロッパの言語にも幅広く対応し、京都から100ヶ国以上に配送されました。

マーケティングにおいては、X(Twitter)やInstagramを活用していますが、これまでに特に効果があったのがブログとメールマーケティングです。日本文化のお弁当に興味がある人を直接ターゲットにできます。新商品の発表やセールのタイミングでメルマガを配信したことで、通常の10倍売れたこともあります。

越境ECとしての機能を加えながらも、ファンを大切にするという基本姿勢を忘れなかったことが売上につながった事例です。

まとめ|越境ECプラットフォームで海外販売を始めよう

今回は越境ECの市場規模やメリット・デメリット、始める手順などをご紹介しました。

越境ECの成功のカギは、多言語・多通貨対応、現地で使われている決済手段の導入、関税や配送ルールへの対応です。自社でサイトを構築する場合は、「Shopify」などの越境EC構築プラットフォームに、決済代行サービス「KOMOJU」を連携させることがおすすめです。

KOMOJUは中国・韓国・東南アジア・ヨーロッパなどの決済に対応し、初期・月額費用0円で導入可能で、セキュリティ面も安心です。越境ECを始める際は、ぜひあわせてご検討ください。

越境ECについてよくある質問

商品の品質・製造工程・レビュー・受賞歴などを強調し、ブランディング動画やストーリーページで差別化することも有効です。日本製の商品の場合は、「日本製」ということを強調することも一つの戦略です。日本製品が売れている国と人気商品カテゴリを知る

現地の文化や法律への理解が重要です。販売する商品が現地で受け入れられるものであること、また現地の文化に合ったマーケティング戦略、物流体制、決済手段を整えることが求められます。

主に3つのメリットが挙げられます。販路を海外へ広げられる、店舗運営のコストがかからない、日本の商品ということを強みにできることです。

①出店する国を決める ②ターゲットを決定 ③ターゲットに合わせて商品を準備・改良 ④現地に有効なマーケティング施策を策定 ⑤出店方法を決定 の5ステップです。出店方法を決定する際には法律・各国事情・配送手段の確認、現地に合わせた決済方法の準備が必要です。

この記事はKOMOJUが提供しています。

KOMOJU(コモジュ)は個人から世界的大企業まで様々な事業者が利用している日本の決済プラットフォームです。